Klimawandel, Klimakrise, Klimarettung

Der Wettlauf gegen die Erderwärmung.

Das Weltklima verändert sich zurzeit im Eiltempo. Die Weltmitteltemperatur steigt und steigt, seit vorigem Jahr sogar schneller als erwartet.

Viele Fachleute fragen sich, ob man die in den Klimamodellen vorhergesagte Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs nicht deutlich unterschätzt hat. Und hofft dennoch auf die Rückkehr des „normalen“ Tempos der Erderwärmung, nachdem das klimawirksame Naturphänomen „El Nino“ im tropischen Pazifik im Frühjahr abgeklungen ist.

Doch diese Hoffnung schwindet zusehends. Im Juli gab es bei der Weltmitteltemperatur einen neuen Tagesrekord, die bisherige Höchsttemperatur war erst vor einem Jahr gemessen worden. Auch ohne „El Nino“ hält das Expresstempo des Klimawandels seitdem weiter unvermindert an.

Obendrein hat sich in den letzten zwei Jahren der CO2-Zuwachs in der Erdatmosphäre beschleunigt. Und im diesjährigen CO2-Zyklus scheint sich der schnellere Anstieg dieses Treibhausgases zu verfestigen.

Erscheint da gerade ein sogenannter „Schwarzer Schwan“ im Klimawandel? Nach einer ersten Studie zum beschleunigten CO2-Anstieg im Vorjahr ist das nicht mehr ausgeschlossen.

Um die Brisanz von alledem ermessen zu können, ist ein bestimmtes Klima-Basiswissen nötig. Dazu soll diese Webseite beitragen.

Das Tempo des Klimawandels – eine Frage der Messmethode

Wenn eingangs behauptet wurde, das Weltklima verändere sich im Eiltempo – was bedeutet das konkret?

Von Klima sprechen Fachleute, wenn sie Wetterdaten über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren betrachten. Wie schnell also ist die Weltmitteltemperatur im Verlauf der letzten drei Jahrzehnte gestiegen?

Zunächst ein Blick auf die Gesamtbilanz der Erderwärmung. Dazu kursieren unterschiedliche Zahlen aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden.

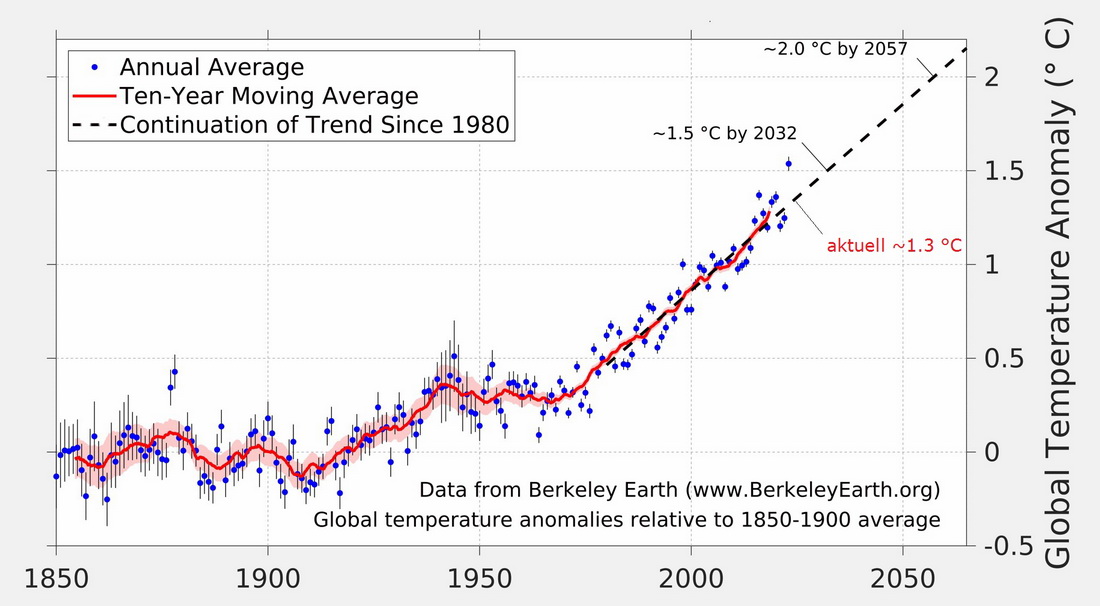

Laut dem kalifornischen Klimaanalyse-Institut Berkeley Earth hat sich die Durchschnittstemperatur auf der Erdoberfläche seit der Zeit der Hochindustrialisierung (1850-1900) im Mittel um 1,3 Grad Celsius erhöht. Diese Temperaturangabe beruht hauptsächlich auf dem relativ gleichmäßigen Trend der Erderwärmung seit 1980; seitdem ist es in jeder Dekade um ca. 0,2 Grad wärmer geworden.

Über den Trend der letzten Jahrzehnte schätzt auch der Europäische Klimawandeldienst Copernicus die globale Erwärmung ein. Das dazu entwickelte Rechenmodell verortet den Anstieg der Weltmitteltemperatur aktuell auf 1,28 Grad Celsius.

Wird die Erderwärmung hingegen aus dem Mittel der globalen Durchschnittstemperaturen der letzten zehn Jahre bestimmt, dann liegt die Erwärmung derzeit 1,2 Grad Celsius über dem frühindustriellen Niveau. Nach dieser Berechnungsmethode definiert die Weltwetterorganisation WMO den Anstieg der Weltmitteltemperatur.

Das Jahr 2023 war weltweit gesehen das mit Abstand heißeste seit Aufzeichnungsbeginn. Die globale Durchschnittstemperatur für dieses einzelne Jahr lag nach Angaben der WMO um 1,45 Grad Celsius über der von 1850-1900.

Die langfristige, globale Erwärmung seit 1850-1900 so wie Berkeley Earth derzeit auf 1,3 Grad zu beziffern, erscheint daher am plausibelsten, zumal viele Klimafachleute für das Jahr 2024 erneut einen globalen Hitzerekord befürchten.

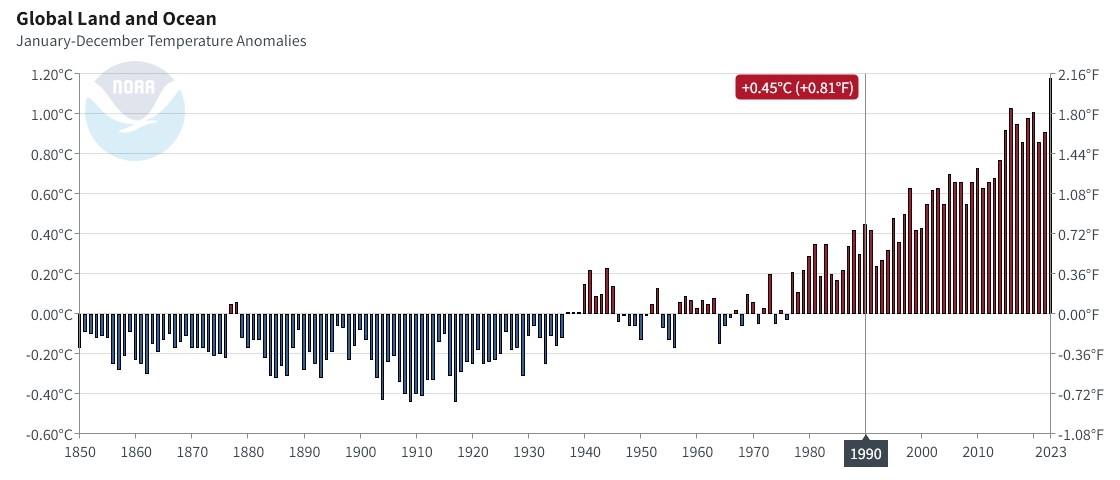

Was der Temperaturwert von 1,3 Grad allerdings verbirgt: Mehr als die Hälfte des Anstiegs geht auf das Konto der letzten dreieinhalb Jahrzehnte. Seit 1990 ist es im Mittel um 0,7 Grad Celsius wärmer geworden.

Um 1990 lag die globale Durchschnittstemperatur im langjährigen Mittel lediglich 0,6 Grad über dem frühindustriellen Niveau. Das belegen Klimadatensätze renommierter Klimaforschungsdienste wie etwa der US-amerikanischen Klimabehörde NOAA und des britischen Hadley Centre.

Damit hat sich die Erdatmosphäre seit Anfang der 1990er-Jahre stärker erwärmt als in den über 100 Jahren davor. Global gesehen ist der Klimawandel nach 1990 sämtlichen Klimaschutzanstrengungen quasi auf und davon gelaufen.

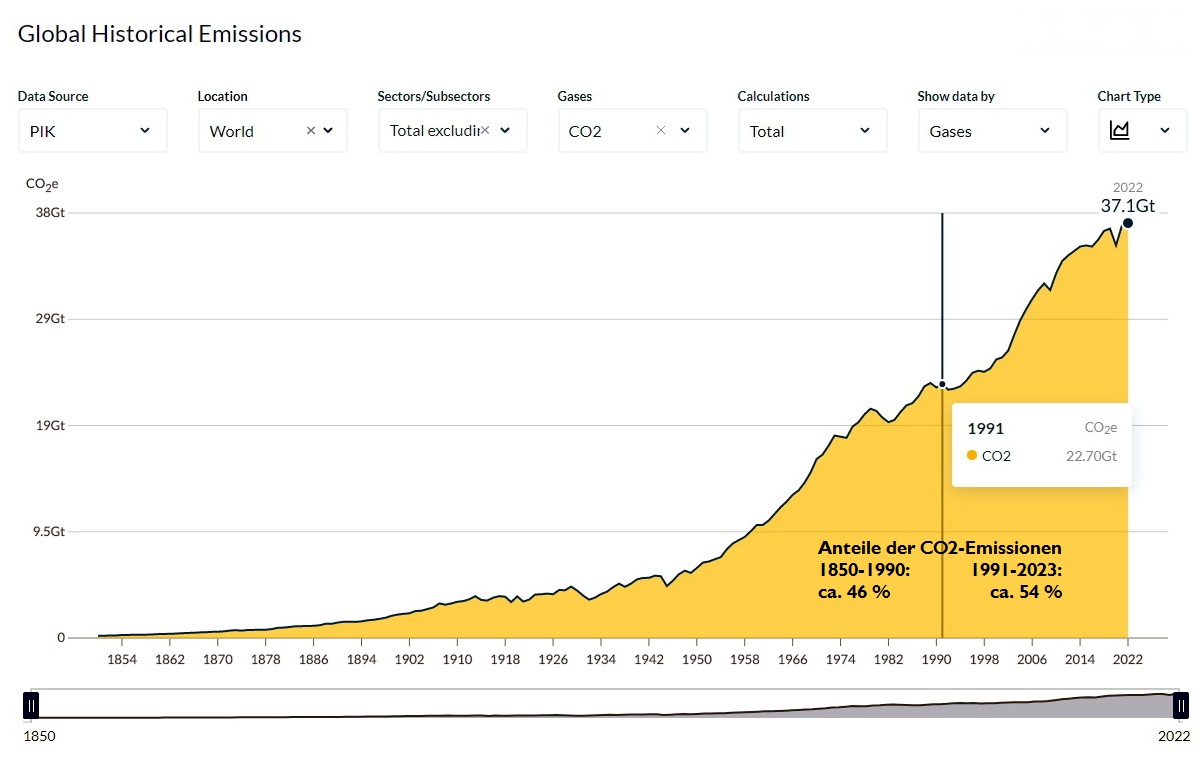

Seit Anfang der 1990er-Jahre nahm auch der weltweite Kohlenstoffdioxid-Ausstoß kräftig zu. Die CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas erhöhten sich von 22,6 Milliarden Tonnen im Jahr 1990 auf 37,4 Milliarden Tonnen im Jahr 2023.

Der Gleichschritt von CO2-Emissionen und CO2-Konzentration

Der Anstieg der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre gilt als Haupttreiber des Klimawandels. CO2 aus der Verbrennung fossiler Energieträger trägt zu rund zwei Dritteln zur globalen Erwärmung bei.

Die Entwicklung der CO2-Emissionen seit Beginn der Industrialisierung spiegelt sich erstaunlich genau in der CO2-Konzentration wider. Mit den wachsenden Emissionsmengen erhöhte sich im gleichen Tempo auch der CO2-Anteil in der Atmosphäre.

Die Anreicherung der Lufthülle unseres Planeten mit dem langlebigen Spurengas verlief dabei exponentiell.

Der CO2-Anteil von 285 ppm (parts per million) um 1850 stieg zunächst viele Jahrzehnte lang ganz langsam und dann immer flotter auf 353 ppm im Jahr 1990. Das bedeutet eine Zunahme von 68 ppm in 140 Jahren.

Nach 1990 nahm der CO2-Anstieg dann richtig Tempo auf und erreichte 422 ppm zu Jahresbeginn 2024 – ein Plus von 69 ppm. Der CO2-Anteil in der Erdatmosphäre hat sich damit in den letzten knapp dreieinhalb Jahrzehnten stärker erhöht als im Zeitraum von 1850 bis 1990.

Zum beschleunigten Anstieg der CO2-Konzentration seit 1990 passt, dass laut der Webseite climatewatchdata.org mehr als die Hälfte aller CO2-Treibhausgase nach 1990 in die Atmosphäre befördert wurden. Damit ist heute mehr als jedes zweite CO2-Molekül in der Erdatmosphäre, das aus Verbrennungsprozessen fossiler Energieträger stammt, nicht älter als höchstens 33 Jahre.

Der von Jahr zu Jahr stärker spürbare Klimawandel ist deshalb weniger das Ergebnis einer langen historischen Entwicklung seit Beginn des Industriezeitalters, sondern er beruht hauptsächlich auf den globalen CO2-Emissionen aus der Zeit nach 1990.

Die rasant gestiegenen Celsius- und CO2-Zahlen nach 1990 zeigen: Innerhalb von nur einer Generation hat die Menschheit es geschafft, das seit über 10.000 Jahren weitgehend stabile Klimasystem der Erde ins Wanken zu bringen – mit Folgen wie etwa immer häufiger auftretenden Extremwetterlagen, fortschreitenden regionalen Klimaveränderungen und zunehmend wahrscheinlichen Klimakipppunkten.

Methan – hohe Zuwächse beim zweitwichtigsten Treibhausgas

Nicht nur die heute erreichte CO2-Konzentration in der Atmosphäre lässt darauf schließen, dass die globale Klimastabilität brüchig geworden ist. Auch der Anteil des Treibhausgases Methan (CH4) wächst seit mehr als einem Jahrzehnt ungewöhnlich stark.

Methangasemissionen sind der zweitstärkste Motor der vom Menschen verursachten Erderwärmung. Das Spurengas trug 2021 nach dem „Annual Greenhouse Gas Index (AGGI)“ der US-Klimabehörde NOAA mit rund 16 Prozent zur globalen Erwärmung bei.

Die wichtigsten Quellen von Methan-Treibhausgasen sind die Kohle-, Öl- und Gasförderung sowie die Landwirtschaft, insbesondere die Tierzucht. Auch Feuchtgebiete können Methan ausstoßen.

Zwar sind seit 2021 mehr als 150 Länder dem Abkommen „Global Methane Pledge“ beigetreten, das die Reduzierung der weltweiten Methan-Emissionen um 30 Prozent bis 2030 anstrebt. Russland, Indien und China als Top-Verursacher gehören bislang aber nicht zu den Unterzeichnern.

Methan ist als Treibhausgas besonders effektiv. Es wirkt mehr als 80-mal stärker als CO2, bezogen auf die ersten 20 Jahre nach seiner Freisetzung. Insgesamt hat sich der Anteil von Methan in der Erdatmosphäre seit Beginn der Industrialisierung um mehr als das 2,5-fache erhöht.

In den Jahren 2020 und 2021 gab es bei der Zunahme der Methan-Konzentration in der Atmosphäre hintereinander neue Allzeitrekorde. Auch 2022 und 2023 war der Anstieg von Methan deutlich höher als im Durchschnitt der 2010er-Jahre.

Neben der steigenden CO2-Konzentration in der Atmosphäre zeigt ebenso der anhaltend hohe Zuwachs von Methan, dass die Menschheit in eine immer gefährlichere Klimakrise schlittert.

Das betrifft besonders die sogenannten Kipppunkte im Klimasystem unseres Planeten.

Kipppunkte – die „known unknowns“ in der Klimaforschung

Kippelemente und Kipppunkte im Erdklima sind erst nach der Jahrtausendwende entdeckt worden. Sie gelten in der Klimaforschung bis heute als „known unknowns“, als „bekannte Unbekannte“. Was ist unter diesem Begriff aus der Risikowissenschaft zu verstehen?

Bei den Kippelementen handelt es sich um über ein Dutzend zentraler Bausteine im Klimagefüge der Erde, die im Verbund seit Jahrtausenden für Klimastabilität sorgen. Verändert sich einer davon, dann hat das zumindest starke Auswirkungen auf das regionale Klima und bei der Mehrzahl der Bausteine sogar für das gesamte globale Klimasystem.

Die meisten dieser Klimabausteine können relativ überraschend in einen neuen Zustand kippen, und ihre Veränderung lässt sich nicht mehr rückgängig machen.

Ein Kippelement sind die arktischen Permafrostgebiete. Flächenmäßig riesige Regionen mit Permafrostböden gibt es in Sibirien, Alaska und Nordkanada. Sie sind ein Überbleibsel der letzten Eiszeit und machen 20 bis 25 Prozent der Landflächen der Erde aus.

Teile der arktischen Permafrostzonen tauen seit einiger Zeit auf. Mancherorts mit verblüffenden Folgen für das Landschaftsbild: Mal entstehen großflächige geometrische Bodenreliefs, mal gewaltige kreisrunde Krater oder bizarr anmutende Erdabrutsche.

Ist der Permafrostboden bis zu einer bestimmten Tiefe aufgetaut, wird er im Winter durch die Schneedecke davor geschützt, erneut vollständig zu gefrieren. Dann zersetzt sich in der aufgetauten Schicht allmählich der seit Urzeiten gespeicherte Kohlenstoff und entweicht als CO2 und Methan in die Atmosphäre. Zudem können aufgetaute Permafrostböden mit der Zeit austrocknen und in Brand geraten.

Alle diese Prozesse verstärken die Erderwärmung und sorgen für einen längeren Sommer mit höheren Temperaturen. Dies wiederum treibt das Auftauen der Böden, den Ausstoß von Treibhausgasen und die Brandgefahr weiter voran – und bildet im Prinzip einen Teufelskreis, besonders wenn man bedenkt, dass die Arktis sich viermal schneller erwärmt als im globalen Mittel.

Allerdings noch größere Risiken für Klimakipppunkte bergen andere Kältezonen der Erde. Das belegt eine 2022 erschienene Untersuchung der britischen Universität Exeter, an der ein internationales Forscher*innenteam mitwirkte.

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass wahrscheinlich bereits bei einer mittleren Erderwärmung von 1,5 bis 2 Grad Celsius das Grönland-Eis, das Barents-Meereis und der westantarktische Eisschild abschmelzen, die Zirkulation im Labrador-Meer kollabiert sowie die borealen Permafrostböden auftauen.

Wahrscheinlich werden dann auch die Korallenriffe an den tropischen Meeresküsten absterben – eine Vorhersage, die im Frühjahr 2024 fast schon zur Realität geworden war. Laut der US-amerikanischen Ozeanografiebehörde NOAA gab es zu diesem Zeitpunkt seit über zwölf Monaten die stärkste Korallenbleiche der Geschichte.

Wie lässt sich die Erderwärmung abbremsen?

Das Patentrezept zum Eindämmen der Klimakrise ist die rasche Reduktion der vom Menschen verursachten Treibhausgase und dabei besonders der Kohlendioxidemissionen.

Um die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad Celsius – dem optimalen Ziel des Pariser Klimavertrags – zu begrenzen, müssten in einem ersten Schritt die weltweiten CO2-Emissionen sowie die übrigen Treibhausgase bis 2030 fast halbiert werden. Das hat der Weltklimarat in seinem jüngsten Sachstandsbericht festgestellt.

Die Chancen, das zu schaffen, werden jedoch immer geringer. 2023 war der weltweite Kohlenstoffdioxid-Ausstoß so hoch wie nie. Die energiebedingten CO2-Emissionen erreichten laut Internationaler Energieagentur IEA mit 37,4 Milliarden Tonnen einen neuen Höchststand – so wie auch schon ein Jahr davor.

Damit ist die für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels erforderliche Halbierung der weltweiten CO2-Emissionen bis Ende dieses Jahrzehnts weiter denn je in die Ferne gerückt.

Überdies erfordert das Einhalten der 1,5-Grad-Grenze, dass die Welt bis 2050 klimaneutral wird. Und spätestens danach müsste eine neue Ära der CO2-Entnahme mit technischen und natürlichen Mitteln beginnen, bei der die CO2-Konzentration in der Atmosphäre über viele Jahrzehnte hinweg wieder abnimmt.

Erstmals ein einzelnes Jahr mit einer globalen Durchschnittstemperatur, die 1,5 Grad Celsius höher liegt als im frühen Industriezeitalter zwischen 1850 bis 1900, könnte es laut einer im Mai 2023 veröffentlichten Prognose der britischen Wetterbehörde Met Office mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent bereits bis 2027 geben.

Diese Prognose entpuppte sich 14 Monate später als fast schon überholt. Anfang Juli 2024 meldete der Europäische Klimawandeldienst Copernicus, dass die globale Mitteltemperatur in den zurückliegenden zwölf Monaten durchgängig die 1,5-Grad-Grenze erreicht oder überschritten hätte.

Wenige Wochen davor hatte es einen anderen Paukenschlag im Klimawandel gegeben: Amerikanische Klimawissenschaftler*innen hatten einen neuen Allzeitrekord beim Zuwachs der CO2-Konzentration binnen eines Jahres gemessen.

Ein schneller steigender CO2-Anteil in der Atmosphäre beschleunigt auch den Klimawandel. Wird die globale Erwärmung bald auch das oft genannte „optimale“ Ziel des Pariser Abkommens in einem Kalenderjahr reißen?

Die Wahrscheinlichkeit, dass 2024 das erste 1,5-Grad-Jahr in der Menschheitsgeschichte sein wird, ist derzeit hoch.

Das Wetter spielt weltweit immer öfter verrückt

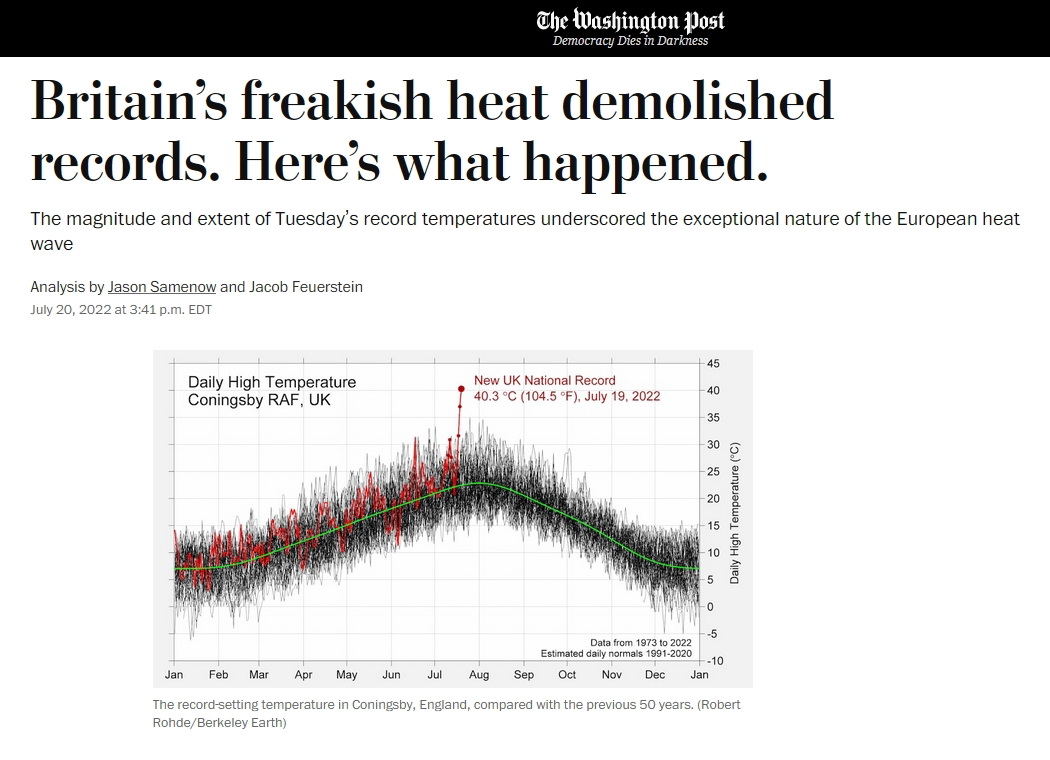

Einzelne Extremwetterereignisse, ungewöhnliche Dürreperioden und neue Hitzerekorde lassen keinen eindeutigen Rückschluss auf die Erderwärmung als Ursache zu. Aber ihre weltweite Zunahme in den letzten Jahrzehnten lässt auf diesen Zusammenhang schließen.

Die Verbindung von Wetter und Klima lässt sich mithilfe der sogenannten Attributionsforschung sogar wissenschaftlich nachweisen. Dieses Teilgebiet der Klimawissenschaft ist erst vor wenigen Jahren entstanden. Es bestimmt im Nachhinein mit statistischen Methoden, um wie viel wahrscheinlicher ein Wetterextrem durch die Klimaerwärmung geworden ist.

Aber auch ohne wissenschaftliche Nachweise merken die Menschen überall auf der Welt: Wetterlagen und Temperaturen schlagen immer häufiger Kapriolen mit unheilvollen Folgen. Da genügt ein Blick auf die vergangenen Monate:

- Im März kam es im Südosten Brasiliens nach einer wochenlangen Hitzewelle zu sintflutartigen Regenfällen. An einigen Orten fielen in 24 Stunden mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Nach Überschwemmungen und Erdrutschen mussten tausende Menschen per Boot oder Hubschrauber gerettet werden, mehr als zwei Dutzend fielen der Flutkatastrope zum Opfer.

- Die Vereinigten Arabischen Emirate am Persischen Golf liegen in einer der regenärmsten Regionen der Welt. In dem Wüstenstaat beträgt das Niederschlagsmittel im Jahr nur rund 90 Millimeter. Im April fielen dort und im Norden des benachbarten Sultanats Oman binnen eines Tages bis zu 250 Millimeter Niederschlag. Dies waren die stärksten Regenfälle seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In der Wüstenmetropole Dubai City verursachte die Sturzflut hohe Sach- und Gebäudeschäden sowie Schäden an der zivilen Infrastruktur. Durch das Unwetter kamen in beiden Ländern insgesamt 24 Menschen ums Leben. Dass die Erderwärmung zu dem extremen Wetterereignis beigetragen hat, belegt eine Attributionsstudie. Länger anhaltender Starkregen fiel wenig später in Ostafrika. In Kenia, Tansania, Somalia und Burundi mussten hunderttausende von den Wassermassen Betroffene ihre Häuser verlassen, und mindestens 300 Menschen starben bei Überflutungen, Dammbrüchen und Erdrutschen. Die Sahelzone wiederum traf im April eine Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 48 Grad Celsius. Krankenhäuser meldeten Dutzende hitzebedingter Todesfälle, und die meisten Schulen blieben geschlossen, weil Kinder bei Hitze gefährdeter als Erwachsene sind. Strapaziöse Hitzewellen mit Rekordtemperaturen hatten im April auch zig Millionen Menschen in Indien und Südostasien zu ertragen. Pakistan und Afghanistan hingegen wurden von heftigen Unwettern heimgesucht, bei denen mindestens 140 Menschen umkamen. Ende April wüteten auch in Südchina tagelang extreme Unwetter mit den üblichen, schlimmen Folgen: hohe Sturm- und Flutschäden sowie zahlreiche Todesfälle – dort traf es mindestens 50 Menschen.

- Die südlichste Provinz Brasiliens, Rio Grande do Sul, war im Mai nach den intensivsten Regenfällen seit Jahrzehnten Schauplatz einer Hochwasserkatastrophe. Binnen 48 Stunden fielen mancherorts bis zu 600 Millimeter Niederschlag. Laut einer Studie hat sich in der Region die Wahrscheinlichkeit für ein derartiges Wetterextrem verdoppelt. Im gesamten Bundesstaat waren rund zwei Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen. Mehr als eine halbe Million mussten fliehen, und mindestens 169 Menschen starben. Das gleiche Katastrophenschema traf, wie schon einige Wochen davor, Afghanistan: Sturzfluten und Überschwemmungen mit hunderttausenden Betroffenen und mindestens 50 weiteren Opfern. Mitte Mai wurde die texanische Metropolregion Houston von schweren Sturmböen und Sturzregen heimgesucht. Glasfenster in Bürohochhäusern barsten, Strommasten und Bäume knickten um, die halbe Stadt war zeitweise ohne Strom. Das schwere Unwetter kostete acht Menschen das Leben. Im weiter nördlich gelegenen Dallas und mehreren anderen US-Bundesstaaten forderten kurz danach Wirbelstürme 22 Todesopfer. Ende Mai verwüstete ein Zyklon die Küste von Bangladesch. Der Tropensturm zerstörte mehrere zehntausend Häuser, durch rechtzeitige Massenevakuierungen blieb die Opferzahl mit 16 Menschen relativ niedrig. Quälender Hitze hingegen waren zur selben Zeit viele Millionen Menschen in Mexiko, Pakistan, Indien und Südwestafrika ausgesetzt. In einigen Gebieten Nord-Indiens lag die Temperatur zeitweise nahe der 50-Grad-Marke. Das indische Gesundheitsministerium registrierte von Anfang März bis Ende Mai rund 25.000 Hitzschlag-Opfer und mindestens 56 Hitzetote.

- Dauerregen löste Anfang Juni in Süddeutschland schwere Überschwemmungen aus. Rund 3.000 Menschen mussten evakuiert werden, vier Menschen kamen in den Wassermassen ums Leben. In Nordamerika war es zur selben Zeit ungewöhnlich heiß; viele US-amerikanische Städte im Mittleren Westen meldeten neue Hitzerekorde. Währenddessen hielt in Mexiko die seit Mai herrschende Hitzewelle an. Dort zählten die Behörden in beiden Monaten 125 Hitzetote. Auch in Südosteuropa war es tagelang bei Temperaturen bis 40 Grad Celsius außergewöhnlich heiß. In Griechenland und der Türkei brachen Waldbrände aus, bei denen zwölf Menschen starben. Mehrere Balkan-Länder waren längere Zeit ohne Strom. Die stromhungrigen Klimaanlagen, mit denen dort Gebäude meist ausgestattet sind, trugen zu den Stromausfällen bei. In der zweiten Junihälfte war es in Saudi-Arabien mit Temperaturen bis über 50 Grad glühend heiß – genau zum Zeitpunkt der muslimischen Wallfahrt Hadsch, bei dem jährlich rund zwei Millionen Gläubige nach Mekka pilgern. Während der langen Märsche zu den Pilgerstätten im Großraum von Mekka starben mehr als 1.300 Menschen an Überhitzung, etwa 2.700 wurden nach Hitzschlag-Symptomen ärztlich behandelt.

Klima-Daumenschraube statt Klimakatastrophe

In Medienberichten zur Klimakrise wird häufig die Klimakatastrophe, der Klimakollaps oder sogar die existenzielle Bedrohung der Menschheit heraufbeschworen. Für derart plakativ schwarzmalende Prognosen gibt es aber weder wissenschaftliche Belege noch sind sie plausibel.

Denn eine globale Klimakatastrophe oder gar das Ende der menschlichen Zivilisation geschähe nicht plötzlich, sondern würde sich lange vorher abzeichnen. Als Folge entstände weltweit bei immer mehr Menschen, insbesondere jüngeren, eine wachsende Verunsicherung bis hin zur Zukunftsangst.

Welche politische Reaktion wäre wahrscheinlich, wenn die menschliche Zivilisation immer offensichtlicher auf einen Klimakollaps zusteuert?

Ähnlich wie bei der Rettung des Euro im Jahr 2012 durch die Europäische Zentralbank unternähme bei einer heraufziehenden Klimakatastrophe die internationale Staatengemeinschaft vermutlich ebenso „alles Notwendige“, um diese Bedrohung abzuwenden – gemäß den drei legendären Draghi-Worten „whatever it takes“.

Im Mittelpunkt könnte dabei das sogenannte „Solar Geoengineering“ stehen. Damit bezeichnen Klimaforscher*innen Eingriffe in die Erdatmosphäre, die die Sonneneinstrahlung reduzieren und so einen Abkühlungseffekt bewirken.

Fast alle Klimafachleute bewerten „Solar Geoengineering“ wegen unvorhersehbarer Nebenwirkungen auf die Ökosysteme der Erde und das regionale Wettergeschehen als äußerst riskant. Manche finden sogar, am Weltklima zu schrauben, sei geradezu verrückt.

Vorläufig dürfte „Solar Geoengineering“ eine sehr umstrittene Idee bleiben, denn nichts deutet darauf hin, dass dem Planet Erde in Sachen Erwärmung eine Katastrophe bevorsteht. Solange die Menschheit wie gewohnt Treibhausgase emittiert und keine Klimakipppunkte überschritten werden, wird sich die Klimakrise lediglich immer weiter verschärfen – was dramatisch genug ist.

Denn Extremwetterereignisse wie etwa Hitzewellen, Dürren, Hagelschläge und Starkregen mit Überschwemmungen treten immer häufiger und kraftvoller auf. Für die davon betroffenen Menschen bedeutet das mindestens Erschwernisse im Lebensalltag, oft aber auch Leid und materielle Schäden bis hin zum Verlust ihrer Lebensgrundlagen und in Extremfällen ihres Lebens.

Die sich verschärfenden Wetterextreme führen außerdem zu immer größeren volkswirtschaftlichen Verlusten, zum Beispiel durch Missernten, Flutkatastrophen und Naturschäden. Hinzu kommen immer höhere Kosten für Anpassungsmaßnahmen an die globale Erwärmung wie etwa höhere Deiche wegen des ansteigenden Meeresspiegels oder Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände.

Die Menschheit steckt gewissermaßen in einer Klima-Daumenschraube, die von der Erdatmosphäre aufgrund ihrer physikalischen Gesetze immer fester angezogen wird. Je mehr Treibhausgase die Atmosphäre aufnimmt, desto weiter schreitet die Erderwärmung voran, und desto größere Schäden erleiden Mensch und Natur.

Der Druck der Klima-Daumenschraube, den die Menschheit und die weltweite Natur immer schmerzhafter zu spüren bekommen, nimmt erst dann nicht mehr zu, wenn die Weltbevölkerung keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre entsorgt.

Wie geht es mit dem Klimawandel vorerst weiter?

Im Pariser Klimaabkommen haben fast alle Länder der Welt sich verpflichtet, in einigen Jahrzehnten klimaneutral zu sein.

Mit der praktischen Umsetzung dieses Ziels ist aber noch kein einziges Land entschlossen genug aus den Startlöchern gekommen. So ist es nicht verwunderlich, dass auch die im Abkommen vereinbarte Begrenzung der Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad als kaum noch erreichbar gilt.

Die Klimaziele der Unterzeichner verfolgt und bewertet seit längerem die Organisation „Climate Action Tracker“. Mit dem Ergebnis, dass derzeit kein Staat der Welt eine Klimaschutzpolitik betreibt, mit der das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten wäre.

„Gegenwärtig ist der Klimawandel schneller als wir“, mahnte UN-Generalsekretär António Guterres bereits 2019. Daran hat sich seitdem nichts geändert, außer dass für die Aufholjagd immer weniger Zeit zur Verfügung steht. Denn keine Klimaforscher*in kann verlässlich vorhersagen, wie viele Jahre uns noch bleiben, um den am Horizont aufziehenden, desaströsen Kipppunkten im Klimasystem zu entgehen.

Abgesehen davon nehmen mit jedem Zehntelgrad zusätzlicher Erderwärmung auch die Klimaschäden zu. Das Rennen gegen die Aufheizung der Erdatmosphäre durch kleine Fortschritte erst langfristig zu gewinnen, könnte daher für einen Großteil der Menschheit und für die weltweite Natur kaum weniger katastrophale Auswirkungen haben, als es zu verlieren.

Der Menschheit läuft die Zeit davon

Je stärker der Mensch durch seine Treibhausgasemissionen das Erdklima aufheizt, umso tiefgreifender verwandelt er die früher einmal als „blauer Planet“ bewunderte Erde in eine versehrte Erde. Und die schlägt – wahrlich im doppelten Sinne des Wortes – immer wütender mit Dürren, Hitzewellen, Sturzfluten, Orkanen, Waldbränden zurück.

Wie etwa im Sommer 2021 mit einer von Klimawissenschaftler*innen bis dahin für unmöglich gehaltenen „Hitzekuppel“ im amerikanischen Nordwesten und in Westkanada. Meteorolog*innen bezeichneten das Wetterphänomen als verrückten „freak event“.

Während der einwöchigen Hitzewelle wurden die bisherigen Temperaturrekorde an den meisten Wetterstationen gleich um mehrere Grad Celsius übertroffen. Der Rekordhitze fielen rund tausend meist ältere Menschen zum Opfer.

Knapp zehn Monate später verzeichneten Klimaforscher*innen erneut einen „freak event“, diesmal am Kältepol der Erde, der rund 1.300 Kilometer östlich des Südpols liegt.

Wo sonst Mitte März der Durchschnittswert -48,6 Grad Celsius beträgt, registrierte das Team der russischen Wostok-Forschungsstation am 18. März -10,1 Grad Celsius. Das lag 38,5 Grad über dem langjährigen Mittel.

Ein französischer Klimaforscher sagte dazu der „Washington Post“: „Dieses beispiellose Ereignis hat unsere Annahmen über das antarktische Klimasystem auf den Kopf gestellt.“

Kommen angesichts der erlebten, krassen Wetterextreme in Nordwestamerika und am Südpol künftig weitere, unvorhergesehen heftige Extremwetterereignisse auf uns zu?

Es sieht leider ganz danach aus, denn die Welt entfernt sich zunehmend von den Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens. Die Lücke zwischen den Minderungszielen des Abkommens und den absehbaren CO2-Emissionen fast aller Länder nimmt zu.

Die Zahlen dazu liefert der jüngste „Emissions Gap Report“ der UNO. Das UN-Umweltprogramm betitelt seinen Ende 2023 erschienenen Emissions-Sachstandsbericht mit „Broken Record“.

Der Titel ist mit Absicht doppeldeutig. Er steht einerseits für regelmäßig neue Rekorde bei Extremwettern und Treibhausgasemissionen. Andererseits ist er eine Anspielung auf eine beschädigte Schallplatte mit einer Sprungstelle als Metapher für die seit Jahren wiederholten Warnungen der UN vor einer Klimakatastrophe.

Im Wettlauf gegen die Erderwärmung fällt die Menschheit im Grunde solange weiter zurück, wie der weltweite CO2-Ausstoß steigt oder auf dem derzeit viel zu hohen Niveau stagniert. Wohl nur ein massiver Rückgang der Treibhausgasemissionen kann das Rennen zugunsten der Menschheit drehen.

Wie ließe sich diese Reduktion praktisch umsetzen? Das hat die Menschheit bisher nicht herausgefunden; vergangenes Jahr ist der weltweite Treibhausgasausstoß auf ein neues Allzeithoch gestiegen.

Gleichzeitig wächst der Zeitdruck, die Emissionen zu senken. Denn seit Mitte letzten Jahres gibt es vermehrte Anzeichen dafür, dass der Klimawandel sich beschleunigt

Das meiste Kopfzerbrechen bereitet den Klimafachleuten der ungewöhnlich starke Anstieg der Oberflächentemperatur in den Weltmeeren. Über dessen Ursachen ist in Fachkreisen eine kontroverse Debatte im Gange.

Eine wichtige Frage dabei lautet, ob die Auswirkung der Erderwärmung auf die Meere in den bestehenden Klimamodellen nicht unterschätzt worden ist. Gespannt verfolgt man derzeit die Temperaturentwicklung in den Meeren, auch deshalb, weil das „El Nino“-Klimaphänomen als Einflussfaktor weitgehend abgeklungen ist.

Die Klimazukunft ist offen

Verdichten sich in diesem Jahr die Anzeichen für eine forcierte Erderwärmung, könnte weltweit auch der politische Erfolgsdruck zur Reduzierung der Treibhausgase wachsen. Denn ihre Rolle als Hauptverursacher des Klimawandels ist in der Klimapolitik inzwischen unbestritten.

Werden aber die derzeitigen Strategien zur Bekämpfung der Klimakrise ausreichen, wie etwa der Ausbau erneuerbarer Energien, Wärmepumpen in Gebäuden, CO2-Speicher unterm Meer, Wasserstoff aus der Wüste (!), Mini-Kernkraftwerke aus der Serienfertigung, eine digitalisierte Stromversorgung, der Umstieg auf Elektroautos, E-Fuels für Flugzeuge, globaler Emissionshandel, etc.?

Albert Einstein soll einmal gesagt haben: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ Einstein war nicht nur ein genialer Physiker, sondern zugleich ein hellwacher, politischer Beobachter seiner Zeit.

Ein solcher Beobachter ist auch der indische Historiker Dipesh Chakrabarty. Als hätte ihn Einstein inspiriert, schlägt er eine andere Denkweise vor, mit der die Menschheit gegen die Klimakrise und zugleich das Artensterben vorgehen sollte.

Im Schweizer Fernsehen erklärt Chakrabarty, wie der Mensch durch seine Anzahl, Technik und Lebensweise heute zu einer „planetaren Kraft“ geworden ist, die das Leben auf der Erde zu großen Teilen auslöschen könnte.

Einen Ausweg aus diesem Dilemma sieht er, indem die Menschheit ein neues, „planetares Denken“ entwickelt – ähnlich wie es dies früher einmal bei Naturvölkern gegeben hat.

Chrakrabarty glaubt, dass die Menschheit als Reaktion auf die Klimakrise neue geistige und gesellschaftliche Leitbilder hervorbringen wird – vom Prinzip her ähnlich wie einstmals im Zeitalter der Aufklärung. Er begründet das mit Auffassungen vom Wesen des Menschen, die Philosoph*innen wie etwa Immanuel Kant erdachten.

Fazit: An Ideen und Visionen zur Klimarettung herrscht kein Mangel, währenddessen der Klimawandel in Rekordgeschwindigkeit voranschreitet.

Je mehr die Erde sich erwärmt, desto näher rücken gefährliche Klimakipppunkte und als vermeintlicher Ausweg das meteorologisch, ökologisch und auch geopolitisch hochriskante „Solar Geoengineering“.

Warum geopolitisch? Weil es infolge von „Solar Geoengineering“ in Ländern des Globalen Südens geringere Niederschläge und intensivere Hitzewellen geben könnte, während der Globale Norden durch kühlere Sommer profitiert. Die Welt würde dann wahrscheinlich noch instabiler als sie es heute schon ist.

Besser, die Menschheit beeilt sich mit der Klimarettung, genauer gesagt: Mit der Rettung der Klimaepoche des Holozäns, die durch ihre Beständigkeit die menschliche Zivilisation ermöglicht hat.

Links

- Bericht zum Stand der globalen Erwärmung: Global Temperature Report for 2023, Berkeley Earth, Kalifornien, USA

- Tagesmittel der globalen Lufttemperatur seit 1940 sowie der Meeresoberflächentemperatur seit 1979: Interaktives Tool „Climate Pulse“, Europäischer Klimawandeldienst Copernicus, Europäische Union

- Schlüsselindikatoren des globalen Klimawandels: Climate Change Tracker der internationalen IGCC-Initiative (Indicators of Global Climate Change), Leeds, Großbritannien

- CO2-Konzentration (7-Tage-Durchschnitt) und CO2-Anstieg (2-Jahres-Durchschnitt) in der Erdatmosphäre: Matthew Shribman/ Cambridge Zero der Universität Cambridge, Großbritannien

- Langjährige CO2-Entwicklung in der Erdatmosphäre: 2 Degrees Institute, Sechelt, British Columbia, Kanada

- Keeling-Kurve und aktuelle CO2-Konzentration am Observatorium Mauna Loa auf Hawaii: Scripps Institution of Oceanography der Universität von Kalifornien, San Diego, USA

- Aktuelle CO2-Messwerte der US-Klimabehörde NOAA am Observatorium Mauna Loa auf Hawaii: Global Monitoring Laboratory der NOAA, Boulder, USA

- Langjährige Klimadaten des Goddard Institute for Space Studies (GISS) der US-Weltraumbehörde NASA, New York City, USA

- Kippelemente im Klimasystem der Erde: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) e. V., Potsdam

- Globale CO2-Emissionen 1850-2022: Internet-Plattform climatewatch des World Resources Institute, Washington DC, USA

- Vergleich der CO2-Emissionen zwischen den Perioden 1751-1990 und 1991-2021, IEEP Institute for European Environmental Policy, Brüssel, Belgien

- CO2-Emissionen 1750-2022 global und nach Verursacherländern: Our World in Data based on the Global Carbon Project, Universität Oxford, Großbritannien

- Jahresverlauf der globalen Tagesmitteltemperatur seit 1940: Climate Change Institute der University of Maine, USA

- Der „faustische Pakt“ im Klimawandel: Webinar mit James Hansen zur umstrittenen Studie „Global Warming in the Pipeline“. Columbia University New York (Tipp: im Video-Menü Untertitel einschalten)

- Einschätzungen führender US-amerikanischer Klimaforscher (Michael E. Mann, Zeke Hausfather, Gavin Schmidt, James Hansen u. a.) zu den Ursachen der beschleunigten Erderwärmung. Video-Reihe „Climate Chat“, Berkeley, USA (Tipp: im Video-Menü Untertitel einschalten)

- Wie lange ist unser Planet noch bewohnbar? Der Historiker Dipesh Chakrabarty über die Klimakrise: Sternstunde Philosophie des SRF Schweizer Radio und Fernsehen

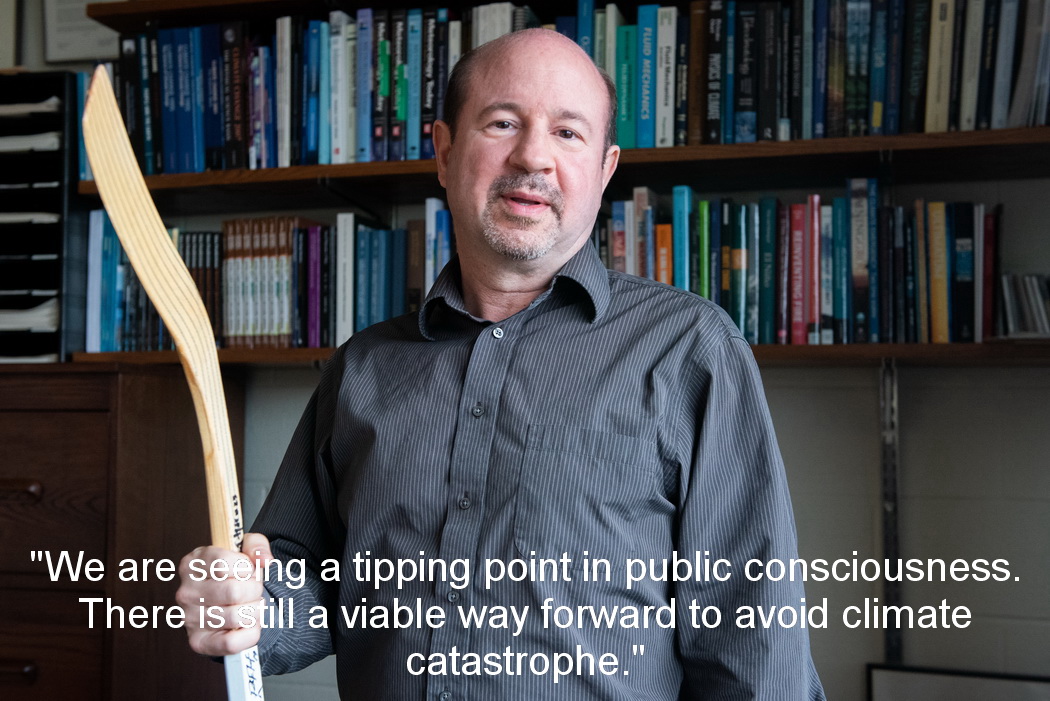

Bitte Foto klicken

„Als Geologe kann man nicht umhin, sich angesichts der Zeichen der Zeit und der Prognosen des IPCC an Ereignisse aus der Erdgeschichte ‚erinnert‘ zu fühlen: Steigende Kohlendioxidwerte und Temperaturen, kollabierende Eisschilde und steigende Meere sind nichts Neues, aber die Geschwindigkeit, mit dem dies passiert, ist einzigartig.“

Peter D. Ward, US-amerikanischer Paläontologe und Professor an der Universität von Seattle, im Vorwort zu seinem Buch „Die große Flut“